香りマーケティングとは・巧みなのに嫌味なく購買を促す

ここでは香りマーケティングの概要について「販売促進・顧客満足向上・ブランディング・記憶・アイデンテティ形成」といった5つの視点についてお伝えしています。

香りマーケティングの概要

アロマは人の心身に働きかけて感情を揺さぶったり行動を促す力があることをご存知の方は多いでしょう。

香りマーケティングはこの香りの力を活用してブランディング・販売活動などに役立てる取組みのことを言います。

海外では古くからディズニーで香りによるマーケティングが行われてきました。

2000年代前後国内ではレクサスが先駆けてこのような香りマーケティングを活用、そして今では多様な商業施設が香りの演出サービスを採用しています。それでは香りマーケティングを詳しく解説していきます。

lexus.jp

なぜ今香りマーケティング?

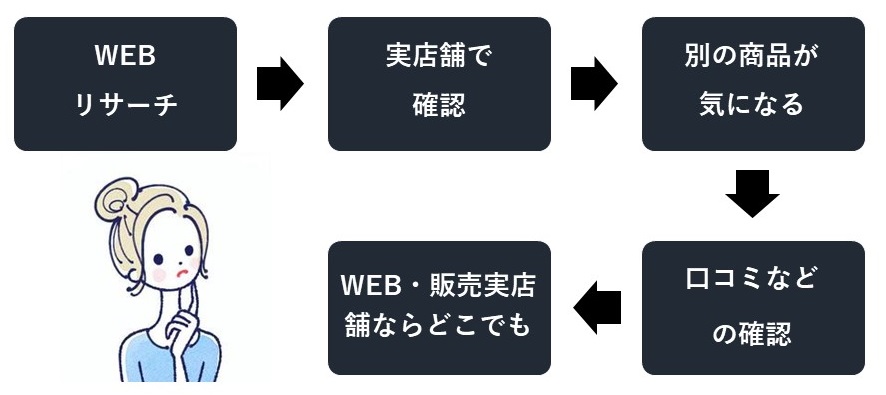

現在の消費者は以下のようにWEBと実店舗を行き来しながら商品やサービスについて理解を深めるようになっており、「購入するならぜひこのお店で」といった動機も機会もどこか失われつつあります。

いざ購入というタイミングのときに「WEBから購入してもいい・お得だったら実店舗のほうで購入」といったように掴みどころのないプロセスを辿りながら商品が入手される。

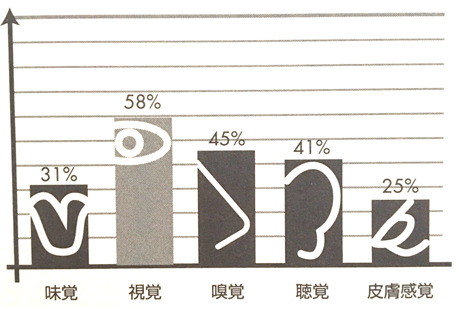

モノや情報があふれ、視覚に訴えるだけでは消費者は行動しなくなっており、「五感を組み合わせたマーケティングで訴求する取組み」が着目されました。

特に五感のうち嗅覚は視覚の次に訴求しやすいと言われています。

Martin Rindstrome Brand Scent

そして香りのマーケティングについては次の5点で消費者に購入場所として選んでもらうために活用されているのです。

- 販売促進

- 顧客満足の向上

- ブランディングの一環として

- その場の記憶を鮮明に残す

- 企業のアイデンテティ形成

まずはこの5点について詳しくお伝えして行きますのでご参考ください。

香りマーケティングとは①販売促進

香りが嗅覚でキャッチされるとわずか0.05秒で脳にその情報が届き、リラックス効果などがもたらされます。

お店の場合はお客様の警戒心を解くだけでなく、スタッフ様との会話が弾んだりサービスへの受容性を高めるなどして販売促進を後押しするのです。

香りマーケティングとは②顧客満足度の向上

クリニックやカーディーラーでの定期点検など、サービスを受けるための待ち時間には、誰もが無意識にイライラしてしまいます。また、消毒液やタイヤのゴムの匂いなど商業施設特有の匂いなども気になり始めると止まりません。。

さわやかな香りがこのような顧客満足を減弱してしまいかねない課題を一掃、顧客満足の向上につながります。

香りマーケティングとは③ブランディングの一環として

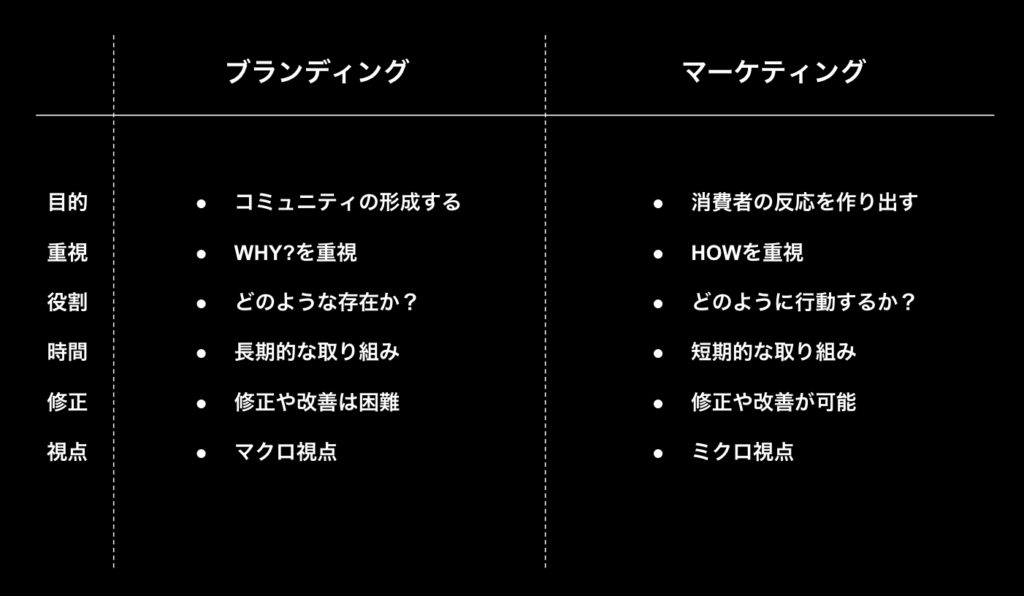

ブランディングは自社(製品も含む)のイメージアップ戦略目的で行われます。自ら語らず相手にスゴイと思わせるやり方です。

一方マーケティングは「売り上げUPの目的で行われる総合的な戦略」です。自ら優秀を語って相手に納得させるやり方です。

ブランディングとマーケティングは以下のような視点で見たときに違いはあるものの、いずれも企業の業績向上のために行われることには変わりありません。

*

ちょっとピンとこないと思う方はいるはずですので、香りによるブランディングについて上の項目を考えてみましょう。

| 香りによるブランディングの一例 | ||

|---|---|---|

| 目的:ファン意識形成 | 企業を象徴するかのような香りを店舗に漂わせて「このお店が好き」と思えるファンを増やす | |

| 重視:WHY | 「このお店にいると香りでリラックスして長居してしまう。だからこのお店がお気に入り。」を顧客の中に形成 | |

| 役割 | NO1よりは顧客それぞれのONLY ONEとしての存在・その中の要素として企業独自の香りが存在 | |

| 時間:長期 | 顧客の中に企業イメージが根付くまで一定時間同じ香りを提供 | |

| 視点:マクロ | 顧客とのタッチポイント全てにおいて一貫したブランドのイメージ形成を行う | |

もし上のような香りによるブランディングを、香りのマーケティングに転用してみるならば以下のとおりに。

| 香りマーケティングの施策の「例」 | ||

|---|---|---|

| 目的:消費者の反応 | 新規顧客へのDMの紙に企業を象徴するかのような香りを添付し、DMへの反応を高める | |

| 重視:HOW | どうすればプロモーションの売り上げの増大につながるか?の「一手法」として活用 | |

| 役割 | NO1の存在 | |

| 時間:短期的取り組み | プロモーション期間や予算内「限定の取り組み」として香りを取り入れる | |

| 視点:ミクロ | 個々のプロモーションや試作の特徴に合わせて活用。必ずしも統一感はなくても構わない | |

いかがでしょうか? どこか刺さった手法はありましたか?

ブランディングとマーケティングは必ずしも切り離して考えられるものでもありませんが、香りという感覚体験を顧客が体験したとき、企業の業績向上という目的達成にも有利に働くのは枚挙にいとまがないほど。

その最たる例がハワイです。

著名なマーケター森岡毅氏は「ハワイは戦後のアメリカのブランド戦略の賜物」と言い、そして実業家として著名な堀江貴文氏は「ハワイはマーケティングでバチバチに整形された美人」と言っています。

そう、ハワイは「疲れたな・・・非日常を味わいたいな…」と思ったときに、その情景がバチンとはまるように巧妙に設定され尽くされました。

以下のような いかにも日本人が考えるハワイアンなイメージは「非日常の開放を記号化したブランド戦略でありコテコテなマーケティングの産物」なのです。

- プルメリア花で作られたレイ(南国らしいイメージを香りで演出)

- フラダンス(真似しやすいように観光用にブラッシュアップ)

- ハワイ料理(観光用に開発)

- 感情を掻き立てる空港からホテルに向かうまでのパームツリーや白い砂の海岸(白い砂は外から持って来て撒かれています)

「南国らしいイメージ」としプルメリアの香りが一役買っているのは興味深い所でもあります。

ハワイ旅行から数年たってもスーツケースからプリメリアの花の香りが香っているかのような錯覚になるのは不思議なことではありません。

ブランディングとして、そしてマーケティングの一環として香りが使われるのは、「感覚体験を提供すれば圧倒的に有利だから」、そして商品やサービスに関連する香りや匂いを同時に嗅いだほうが商品サービスへの関心・愛着が高まるからです。

ご注文で100ml・15000円相当のブレンドアロマ贈呈

ココチアロマご購入者にブレンドオイル(100ml・15000円相当)贈呈中

▼下の詳細記事ご覧ください

香りマーケティングとは④その場のできごとをあざやかに記憶に残す

香りは長期記憶や感情に深く結び付く性質があり、それが積み重なるほど商品やサービスについても好印象が増します。

パンの匂いの合成香料を店舗の外に流して誘引する取り組みがあるなど、似せた匂いによって商品やサービスを思い出させ消費行動を促すことはめずらしくないのです。

このように特定の香りや匂いが関連する記憶や情動を呼び起こすことをプルースト効果と呼んだりします。

嗅覚体験によって満足度が上がり、商品やサービスの使い心地の質が上がれば、企業やサービス商品そのものに愛着が沸くのはあまりに自然な流れ。こうした視点で香りをマーケティングに組み込むと、きわめて負担の少ない戦略的取り組みと言えるのではないでしょうか。

香りマーケティングとは⑤企業のアイデンテティ形成

香りマーケティングで忘れてはならないのは、企業のアイデンテティの形成に大いに役立つ点です。

上質な製品のディティールを伝えるためには豪奢なバラを活用し、親しみやすさを感じてもらいたいならばシトラスと言ったように香りは企業のアイデンテティの要素として訴求できます。

ブランディングで大成功したシンガポール空港は、マーケティングの一環としてエキゾチックな香りを機内に噴霧しており、これも「らしさ」の演出で行われました。

またこれは企業の独自性を打ち出し「他のお店の商品サービスだったら絶対に提供できない体験」となるのです。

弊社では企業独自の香りをご提供していますので、よかったら下記をご参考くださいませ。

長期記憶と香りの関係

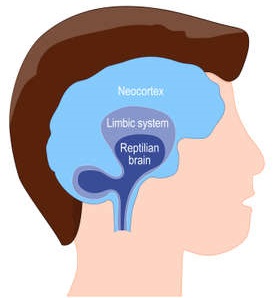

匂いや香りは大脳辺縁系で認識され、香りに対する価値情報を記憶、特に長期記憶は大脳辺縁系の海馬に保存されます。

外側が言語など知的処理を行なう大脳新皮質、真ん中が本能・感情を司る大脳辺縁系、内側が体の機能の司令塔脳幹

画像の出典

- *:ar-marketing.jp